Curriculum

未来の可能性を広げる実践的な講義

カーライフを通じて、人生に新たな輝きをもたらす。

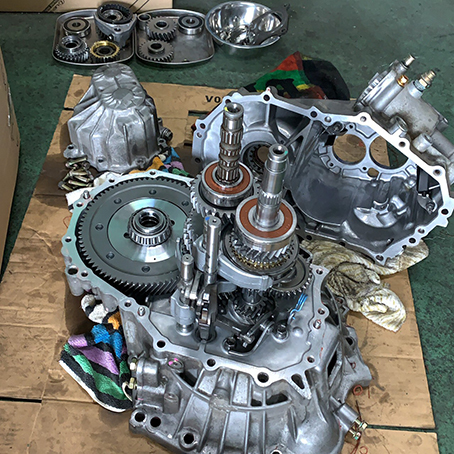

内燃機関の理解

学び、育て、自分の可能性が広がる。

野菜栽培の知識

講義例

共通科目

英会話入門

英会話の基礎をネイティブ講師から楽しく学びます。

健康増進実習

中部大学運動施設における健康増進実習を通して適正な運動方法を知っていただきます。

健康・福祉コース

障がい者福祉とボランティアセミナー

福祉施設等で見学実習を行い、ボランティアの内容を計画し実行します。

健康栄養学

食品や食品製造の知識および健康的な調理方法を学びます。

国際・地域・文化コース

文学と芸術

文学作品をモチーフに幾つもの芸術作品が生まれています。本講座では古典文学と芸術(音楽・美術)との関連を探ります。

国際社会を見つめて

今日の国際情勢にどう対応すべきかを地域の視点や文化、歴史を大切にしながら「多様性」「持続性」をキーワードに考えます。

CAAC開講コース

健康・福祉コース

国際・地域・文化コース

| 1年次 | 1年次に12単位以上(うち修了を希望するコースの専門科目を2単位以上)を修得することが修了要件となります。 | ||

|---|---|---|---|

| コース・区分 | 授業科目 | 授業概要 | |

| 1 年 次 共 通 科 目 |

IT | コンピュータ入門 | コンピュータ操作の基礎について学びます。マイクロソフトオフィスの基礎を学びます。 |

| 言語 | ポルトガル語入門 | 増加するポルトガル語圏からの国内居住者と円滑なコミュニケーションが取れるよう、ポルトガル語の基礎を学びます。 | |

| 中国語入門 | 歴史的・文化的に近く、日本企業の進出が多い中国の標準語の基礎を学びます。 | ||

| 英会話入門 | 英会話の基礎をネイティブ講師から楽しく学びます。 | ||

| 地域 | 地域の安全と防災 | 地域に起こる災害の特徴と防止方法を学び、避難所における心と体のケアも学びます。 | |

| 地域再生コーディネーター学 | 住民、自治体、NPOが協力して地域課題を解決し、持続可能な社会を築く手法を学びます。 | ||

| セカンドライフ入門学 | 終活の楽しみ方と相続の基礎知識を学びます。 | ||

| 実習 | 健康増進実習※1 | 中部大学運動施設における健康増進実習を通して適正な運動方法を知っていただきます。 | |

| 芸術 | 芸術への扉A※2 | 音楽、絵画、彫刻等について、中部大学の常勤教員による講義、実習等を実施し、芸術への理解を深めます。 | |

| 1 年 次 専 門 科 目 |

健康・福祉 コース |

身体の構造と機能 | 健康づくりに必要な知識として身体の構造と機能を学びます。 |

| ライフサイクルと健康 | 一生を通じた生活状況の変化を学びます。 | ||

| 高齢者福祉と介護保険法 | 高齢者が活用できる社会保障制度の仕組みを学びます。 | ||

| 臨床医学入門 | 成人疾患の特徴や治療法、予防法、罹患した場合の対処法、介護の要点などを学びます。 | ||

| 国際・地域・文化 コース |

文学と芸術 | 文学作品をモチーフに幾つもの芸術作品が生まれています。本講座では古典文学と芸術(音楽・美術)との関連を探ります。 | |

| 国際社会を見つめて | 今日の国際情勢にどう対応すべきかを地域の視点や文化、歴史を大切にしながら「多様性」「持続性」をキーワードに考えます。 | ||

| 持続可能な地域社会 | 地域の政治経済の視点から国連の持続可能な開発目標(SDGs)を再検討します。 | ||

| 地域の発展と企業の役割 | 地域社会が持続的に発展していくために、地域経済の現状を学び、企業は何をすべきかを考えます。 | ||

♦単位数は健康増進実習をのぞき1科目あたり1単位です。

※1「健康増進実習」は通年(32回)で実施し、2単位となります。

※2「芸術への扉A・B」は、現地学習を行うものもあり、別途費用がかかる場合があります。また、これらを休日(土曜日・日曜日・祝日)に行うことがあります。

| 2年次 |

2年次に12単位以上(うち修了を希望するコースの専門科目を3単位以上)を修得し、 セミナーを受講して学習成果発表会を行うことが修了要件となります。 |

||

|---|---|---|---|

| コース・区分 | 授業科目 | 授業概要 | |

| 2 年 次 共 通 科 目 |

IT | MSオフィス活用 | マイクロソフトオフィスを利用して文書作成や発表の方法を学びます。 |

| 言語 | 英会話活用 | 英会話入門を発展させ、実践的な英会話をネイティブ講師から学びます。 | |

| 生活・科学 | 内燃機関の理解 | 内燃機関の構造を理解し、身近な移動手段である自動車の基礎知識を学びます。 | |

| 野菜栽培の知識 | 土壌管理と野菜の病気・野菜の育て方とその管理法を学びます。 | ||

| 組織の中の人間行動論 | 人と組織の関係をアカデミックに学び、様々な組織(会社、地域コミュニティ、ボランティア組織)での活動に役立つ考え方や手法を学びます。 | ||

| 芸術 | 芸術への扉B | 能楽、刀、陶芸、書等について、この地域が世界に誇る第一線級の講師を招き、講義、実習等を実施し、芸術への理解を深めます。 | |

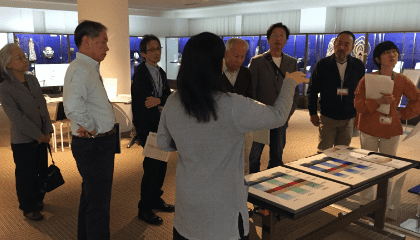

| 学習成果発表 | 学習成果(修了)発表会※3 | セミナーを通して学んだ内容について成果発表会を行います。 | |

| 2 年 次 専 門 科 目 |

健康・福祉 コース |

東洋医学 | 東洋医学の基礎と実践法を学びます。 |

| 健康栄養学 | 食品や食品製造の知識および健康的な調理方法を学びます。 | ||

| 転倒予防学 | 高齢社会における転倒・骨折は要介護の大きな要因となっているため、 その社会的背景や転倒の原因、危険性や予防方法について学びます。 |

||

| 臨床医学(施設見学) | 医療と福祉現場を見学し、未来社会の医療のあり方や医療を受ける側のあり方を考えます。 | ||

| 健康運動法 | 健康増進に役立つ運動方法と運動中の注意事項を実践的に学びます。 | ||

| 音楽と健康セミナー※4 | 興味がある楽器、音楽を通した健康づくりを実践的にオムニバス形式で学びます。 | ||

| 障がい者福祉とボランティアセミナー※4 | 福祉施設で見学実習を行い、ボランティアの内容を計画し実行します。 | ||

| 国際・地域・文化 コース |

歴史と文化 | 中世・近世・近代社会の概要を理解し、歴史学の考証や歴史観などを学びます。 | |

| 国際・地域・文化論 | 国際社会と政治を地図と歴史から学びます。 | ||

| 国際社会と文化 | 日本、アジア諸国の社会、文化を学びます。 | ||

| 地球環境と災害 | 地球環境の有限性と知の限界性を軸に、近代科学技術と消費文明を見直します。 | ||

| 東アジアの言語と社会 | 中国および韓国の食文化を中心に学習し、それに関わる言語の運用を学びます。 | ||

| 地域・アカデミックセミナー※4 | 名古屋圏(東海地方)を中心に地域の産業・文化・社会の歴史地理を学び、地域のこれからの姿について考えます。 | ||

| 国際と地域社会セミナー※4 | SDGsの達成目標を軸に据え、新しい資本主義のあり方を論じ、政策提案にまとめたり、姉妹都市交流を通じて実践していきます。 | ||

♦単位数はセミナーと学習成果(修了)発表会をのぞき1科目あたり1単位です。

科目(名)は予告なく変更する可能性があります。

※3学習成果(修了)発表会は2単位です。 ※4セミナーは上記よりいずれか1つを選択していただきます。通年(32回)で実施し、3単位となります。

この他にCAACには以下の制度もあります

・CAAC修了者を対象に、さらにセミナーを受講し研究を行える「CAAC研究生」制度もあります。