Message

中部大学 副学長

中部大学 アクティブ アゲイン カレッジ

カレッジ長 佐野 充

学歴:名古屋大学大学院理学研究科化学専攻博士課程単位取得後退学

学位:理学博士(名古屋大学)

2015年中部大学に着任、2017年中部大学入学センター長、2019年中部大学現代教育学部長を歴任後、2022年4月に中部大学副学長に就任した。

専門分野:環境科学、環境経営

受賞:日本化学会進歩賞(1986年)、日本自動車研究会論文賞(2000年)

主要著書:『原子・分子の現代化学』学術図書(共著)

人生100年時代をどう生きるか

これからの人生をポジティブに

生き抜くためにCAACはあります

大学までの学習は、知識を新たに獲得し、自分を形づくっていく形成的学習。CAACでの学び直しは、これまでに得た知識や経験を異なった視点から理解できるようになる変容的学習です。自分と全く違う考えを持った人との出会いや初めて学ぶ学問の面白さ、新たな発見の喜びなど、CAACではさまざまな学びを体験していただけることでしょう。CAAC修了後は、現代社会に対する知見がより豊かになり、未来に対して柔軟に、しなやかに対応する力が身につきます。人生100年時代をどのように生き抜くか、人生の余生を「余生」と考えずにポジティブな思考で迎えるために、現代社会を知り、より広い世界を知ることで、年齢に関わらず高いポテンシャルを持ち続けられるはずです。「学びたい」という気持ちがある方はどなたでも、中部大学の門を叩いていただきたいと願っています。

中部大学長

竹内 芳美

学歴:東京大学大学院工学系研究科修了

学位:工学博士(東京大学)

2011年中部大学に着任、2015年工学部長、2017年副学長、2019年総長補佐を歴任後、2021年4月第6代中部大学長に就任した。

専門分野:生産加工システム

受賞:日本機械学会名誉員(2019年)、精密工学会名誉会員(2019年)、 精密工学会論文賞(2013年)

著書:『多軸・複合加工用CAM』日刊工業新聞社 『超マイクロ切削加工』日刊工業新聞社 『機械工学ハンドブック』朝倉書店

「あてになる人間」を育て

オール中部大学から

社会へと送り出していきたい

一生涯、さまざまな領域について学び続けたいと好奇心を持つことは、人生に大きな喜びや刺激をもたらします。異なる分野で経験を積んだ受講生同士や現役の学生との交流も盛んなCAACは、多様な考え方が集まる場。年代や環境の異なる人の考え方を知ることが、大きな学びにつながっています。

今後はさらに、学び直しを考えている幅広い年代の社会人の方も通いやすいような場を提供していきたいと考えています。社会的に人材育成に力を入れる気運が高まれば、多くの大学でも試みが広がっていき、世界をも動かす大きな力になっていくはずです。

少子化が進み、やがて労働人口も減少していく厳しい状況であればこそ、中部大学は教職員が一丸となって全世代における「不言実行、あてになる人間」を育て、社会に送り出すことを使命として取り組んでまいります。

担当教員からのメッセージ

ニーズに応えるカリキュラム。

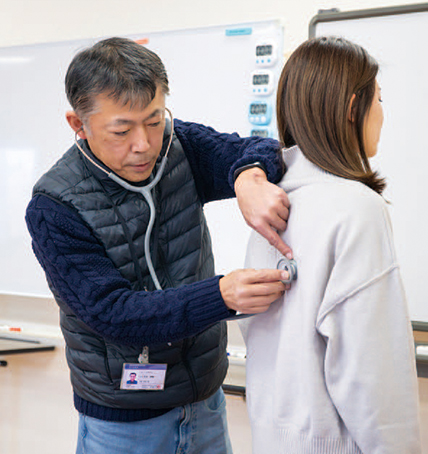

對馬 明教授(生命健康科学部 理学療法学科)

健康・福祉コース長

担当科目:「健康増進実習」「身体の構造と機能」「臨床医学(施設見学)」

ために学び、生きていく力を。

羽後 静子教授(国際関係学部 国際学科)

国際・地域・文化コース長

担当科目:「国際社会を見つめて」「持続可能な地域社会」「国際社会と文化」

「地球環境と災害」

受講生の背中を後押ししたい。

寺澤 朝子教授(経営情報学部 経営総合学科)

共通科目担当

担当科目:「組織の中の人間行動論」

健康で学び続けて欲しい。

宮本 靖義准教授(生命健康科学部 理学療法学科)

健康・福祉コース

担当科目:「障がい者福祉とボランティア」「高齢者福祉と介護保険法法」

関係を学び、ご自身と周りの

方々の健康寿命を伸ばす。

水上 健一准教授(生命健康科学部 スポーツ保健医療学科)

健康・福祉コース

担当科目:「健康増進実習」

みんなに影響を与える存在に。

甲田 道子准教授(応用生物学部 食品栄養科学科 管理栄養科学専攻)

健康・福祉コース

担当科目:「健康栄養学」

CAACの4つの特徴

01

これからの時代を生きる

新たな価値観の醸成

変化し続ける社会を明るく前向きに生きていくために大切なのが、知識と価値観を更新していくことです。CAACで最新情報を学ぶことで、自身の健康から社会問題に至るまで、物事を正しくとらえ、見通す力が身につきます。

CAACの4つの特徴

02

学生食堂からプールまで

充実した学内施設を利用可能

約74万冊の蔵書を誇る附属三浦記念図書館や、随所にある学生食堂、温水プールやジムなど、充実した学内施設を一般学生と同じように利用できます。緑豊かなキャンパスは、四季折々の美しい景色が楽しめます。

CAACの4つの特徴

03

人生に役立つ

カリキュラム

CAAC で学ぶ科目は、転倒・骨折予防を学ぶもの、コンピュータ操作の基礎を学ぶもの、相続について学ぶものなど、人生に役立つものばかり。学びをきっかけに新たな生きがいや趣味につながったという声もあります。

CAACの4つの特徴

04

同世代はもちろん、

一般学生との異世代交流も

講義だけでなく、学外で行われるオリエンテーション合宿など新たな仲間たちとの交流も楽しみのひとつ。「かけがえのない学友ができた」という声も少なくありません。一般学生と一緒に学ぶ機会もあり、お互いにとって良い刺激となっています。