あけましておめでとうございます。

写真は、中部大学の学生寮に住む学生さんが12月恒例の餅つき大会でついた鏡餅をいただいて、自宅で撮ったものです。

年頭に当たり、異国の地ペルーで、文明、文化について思うところを記します。

多くの先人が知の巨人となって、我々はその肩の上に乗っているからこそいろいろなことが見えてきて、それによって将来のことを考えることができるのでしょう。

宇宙の誕生:138億年前に宇宙が誕生し、物理学の物語が始まり、その数十万年後には原子が形成され、化学の物語が始まります。38億年前に生命が誕生し、生物学の物語の始まりです。5億年前には地球の急激な環境変化により、最初の生物の大量絶滅が起こります。環境の急激な変化に適応した種が生き延びても、その後4度の大量絶滅を迎えました。直近の大量絶滅は6500万年前で、恐竜の絶滅で知られるものです。恐竜の絶滅には60万年かかっていますが、生命の歴史の中ではほんの短い時間で起こった出来事です。

人類の誕生:そして250万年前に原人と呼ばれるヒト属が現れることになります。新人と呼ばれるヒト属の1種類であった現生人類ホモ・サピエンスは、20万年前にアフリカ大陸で誕生します。7万年前にはホモ・サピエンスは移動をはじめ、アフリカから世界に拡散していきました。人類史、歴史の始まりといえるでしょう。一つの流れはヨーロッパへ向かい、4万5千年前にはスペインにまで到達しています。もう一つの流れは、ユーラシア大陸、そして陸続きだった北アメリカ、そして1万2千年前には南アメリカに到達したのです。その時までにはホモ・サピエンスが絶滅を免れた唯一の人類の生存種となっていたのです。そしてそのころから世界中の各地で農業革命がおこり、人類は狩猟から農耕へと生活様式を変えることになります。このころになると、今から何年前というより紀元前何年という言葉が、歴史を語る感覚にはぴったりくるようになります。紀元前9000年にはチグリス・ユーフラテス川のあたりで、紀元前7000年のころには黄河・長江のあたりで、そしてアメリカ大陸に入ると紀元前4500年のころにはメキシコを含むメソアメリカで、そして紀元前3500年のころにはペルーを含むアンデスで、農耕文化が発達したようです。

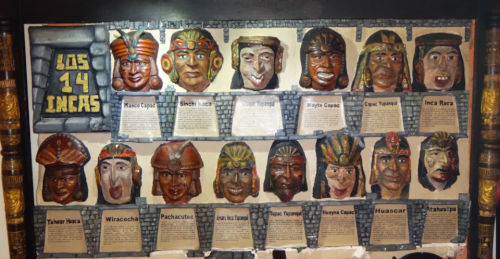

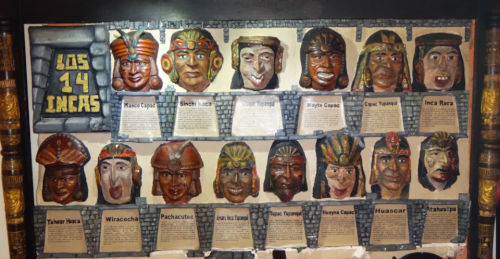

アンデス文明:飛行機で名古屋を出て、成田で乗り換えて東に11時間半、北米のテキサスで乗り換えて、さらに7時間南に下がり、南半球の太平洋に面するペルーの首都リマに着く。ここは真夏です。そこからさらに1時間あまり、アンデス山脈に向かって飛ぶと、標高3400mのインカの古都クスコに着く。そこから鉄道で5時間足らず、マチュピチュの遺跡にたどり着く。紀元前3000年ころからペルーの各地で文化が花開き、紀元後11世紀ころからクスコを中心として台頭した民族集団が、部族間の争いをまとめ、ついに統一国家インカ帝国を実現したのが紀元後1400年ごろです。カパック・ニャンと呼ばれるインカの道は、現在のペルー、コロンビア、エクアドル、ボリビア、チリ、アルゼンチンと6か国にまたがり、すべてクスコに通じるほどの道路網を完備していたようです。また紐に結び目をつけて数を表すキープと呼ばれる結縄を使って記録をつけた徴税制度も確立されていたようです。そうした帝国の皇帝の離宮あるいは要塞として、急峻な山の尾根にマチュピチュを造りあげていたのです。コンドルの神殿と呼ばれる巨石を使って造られた建造物など、目を見張る技術を使っての空中都市とでもいえる遺跡が残っていました。

文明の崩壊:インカ帝国は、皇帝の継承問題を抱え、帝国の統一が乱れた時期に、侵略してきたスペインによって、あっけなく滅びることになるのです。紀元後16世紀のことです。それから500年足らずの間に、世界中で産業革命による工業社会、情報革命による情報社会が現れて、現在のリマは一千万都市としてにぎわいを見せています。リマの滞在先からすぐのところで起こった23年前のペルー大使公邸人質事件を思い出しながら、格差社会が広がり、それほど良くない治安の街でこの文章を書いています。ペルーはまだ12月31日ですが、14時間の時差のある日本ではもう2020年1月1日。

2020年に向けて:あっけなく崩壊した一つの文明を思いながら、グローバル化した現在の世界を考えてみます。2019年の日本では9月、10月に台風15号、19号が予想を大きく超える被害をもたらしました。地球規模での気候変動という非常事態や、生物多様性の破壊は、原因が人間の活動に起因するとも指摘されています。現在、生命誕生以来6度目の大量絶滅時代に入っており、絶滅の速度は過去に比べても数100倍のスピードで進行している可能性もあるといわれています。ディープ・プアという言葉で象徴されるような日本を含めた世界で進行する経済格差の問題。ベルリンの壁が崩壊してから30年が経つというのに、世界中で人々の間に分断が起こり、不安定な情勢が引き起こされています。これからの夢のある社会を築いていくためには、世界の中に置かれた我々の状況を理解し適応する必要があり、高等教育としての大学での教育がカギを握っていると思います。

一人一人の中に多様性を:「大学」を意味するuniversityには、変化する対象に対して、統一的な見方をするという意味が含まれており、そのために総合大学ではいろいろな意味での多様性diversityが求められます。変化するものを様々な見方で捉え、適応していくことが必要とされることでしょう。変化に対する適応こそがホモ・サピエンスが生き延びた理由であり、目の前の変化に適応することができなかったことが、インカ帝国が脆くも崩壊した理由であるのかもしれません。「教育」を意味するeducationの語源は「引き出す、導き出す」という言葉につながり、大学で学ぶ者は、一人一人が持てる力を自ら気づいて引き出すことができる、そんな教育環境を中部大学では作りあげたいと思っています。そのために中部大学では、いろいろな考え方の人々を含む多様性と、一人一人の中に多様性を持つことができるような教育を目指したいと思うところです。

2020年が皆さんにとって、豊かでいい年となることを祈って。

ペルー リマ市にて

15世紀インカ帝国のころ、マチュピチュには500~1000人ぐらいの人が住んでいたと考えられます。アンデネスと呼ばれる段々畑に見られる農耕技術や、石を切り出し造り上げた石造建築にはすぐれたものがあります。

マチュピチュ遺跡のふもとにあるレストランに飾ってあった、インカの歴代皇帝(紀元後1000年ごろから1533年)。第9代パチャクテの時に、大規模なインカ帝国の基礎が作られました。パチャクテの息子アマル・インカ・ユパンキは戦士とはならず、すぐに弟のトウパク・ユパンキに皇帝の地位が移っています。