36. 火星大接近

人間に火星近づく暑さかな (1940、萩原朔太郎)

7月31日には火星大接近が話題になりました。地球と火星が大接近するのは、ほぼ15年ごとの7月ごろにやってきます。朔太郎が俳句を詠んだ前年にも大接近が起こっています。

明るく赤く輝く火星のその色をみて、炎と血を連想したのでしょう。日本では火星のことを古来「炎星、焔星(ほのおぼし)」と呼び、エジプトやバビロニアでは軍神とされています[ギリシャ神話でAres(アレス)、ローマ神話でMars(マーズ)]。火星は、地球と同じように太陽の周りをまわる惑星ですが、地球から見ると天球上で星座の中を動いていきます。大接近前後の火星は星座の中を東から西へと動いていたのが、一か所に静止したかと思うと、今度は西から東へと反対向きに動き出します。まるでうろちょろするかのように動くために、惑星(惑う星)〔英語でplanetの語源はギリシャ語の放浪者を意味する言葉〕といわれるのです。この動きを見出したコペルニクスが地動説を唱えることになるきっかけとなりました。

1939年の大接近から、5回目の大接近である2018年の今年、異常な酷暑と不規則な台風に悩まされ、8月が終わりに近づいてもまだ記録的な暑さが続いています。

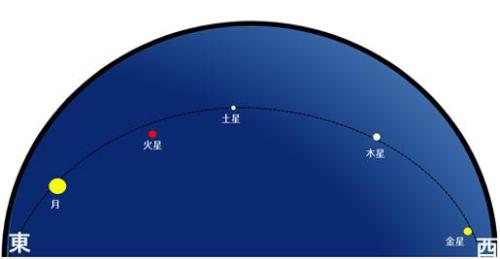

夕空を見上げると、丸い月が東の空を昇ってきます。まだ真っ暗にならない空に見える明るい星は惑星です。この8月は4つの惑星が同時に見える、珍しい機会です。今月の新月は8月11日、満月は8月26日。月は天球上で惑星の間を通り過ぎてきました。8月14日に三日月が金星と並び、17日には上弦の月が木星と、21日に土星、23日には火星と、次第に満ちていく月が日を追って惑星と並んだのです。今日はほぼ丸い月が、日が沈むころ、東の空に顔を出しました。地球も惑星で太陽の周りをまわっているのですが、地球から見ると太陽は天球上の星座の中を大円を描いて動いているように見えます。太陽の通り道である黄道に沿って、月、火星、土星、木星そして西の空低く金星が並ぶことになります。まるで大きく金色に輝くお月様が家来を従えているように。

ギリシャ神話では月の中に美しい女神を見たようです。月の女神セレネSeleneはローマ神話ではルナLunaとして登場します。(ギリシャ神話の狩猟の女神アルテミスArtemis(ローマ神話のDiana)は後にセレネと同化することになります)。ギリシャ人は惑星を神としてみていました。火星は軍神アレスAres(Mars)、土星は農耕神クロノスCronus(Saturn)、木星は全能の神ゼウスZeus(Jupiter)、そして金星は愛と美の女神アフロディテAphrodite(Venus)。括弧の中に記した英語で言う惑星の名前はローマ神話の神々の名前から来ているものです。

春日井では台風が去って、明日の午後には再び35℃まで上がる猛暑となります。朔太郎の、地球に近づく火星ではなく、『人間に火星近づく暑さ』との表現が、時代を超えてこの酷暑を言い表しているように思えます。

南の空を見れば、黄道(天球上の太陽の通り道)に沿って、月・火星・土星・木星・金星が並んでいる。